心地の良い場所をさらに居心地良く設える

私が生まれ育ったのは、千葉県九十九里浜の茅葺き屋根の家です。

本当に簡素な田舎の家でしたが、南側と西側にL字型に廻らされた木の縁側がありました。私はその縁側が好きでした。松の木の床には松の木特有の黒みがあって、節だけが浮かび上がっている部分を特に気に入っていました。

普通は縁側といえば3尺ですが、南側の縁側は広くて4尺(約120cm)ありました。西側の縁側の傍らには大きな合歓木が自生していて、大きな緑陰があたりをドームに覆い、そこがとても素晴らしく居心地の良い場所だったのです。西側の縁側の傍らには大きな合歓木が自生していて、大きな緑陰があたりをドームに覆い、そこがとても素晴らしく居心地の良い場所だったのです。

夏になると、繊毛のような花の先端がほのかに桃色に染まり、甘い香りを漂わせます。日暮れ時、合歓木が複葉を閉じて眠りにつくと、何とも物寂しい感じがしたものです。そうした豊かな時間が流れる場所が、私にとって居心地の良いものでした。

海辺の住まいなので、朝夕、必ず海風と陸風があります。

幼少期の私は、家の中でも「この場所なら、この風が気持ちいい」と思える場所を自然に探して、座布団を持ち出して寝転がったり、宿題をやったりしていました。犬や猫がそうするのと同じで、頭で考えるのではなく、肌で感じる感覚的なものです。居心地の良い場所で自分の好きなことをする感覚は、そういうところで培われたのでしょう。

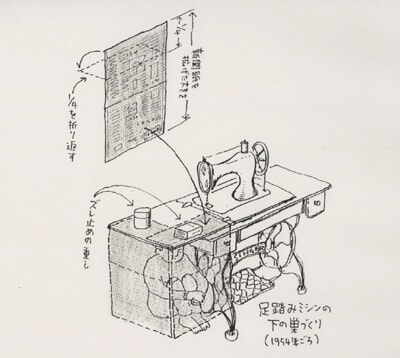

例えば、私の記憶にあるいちばん古い居心地の良い場所は、母親の使っているミシンの下でした。ちょうど小さな子どもの身体が収まる狭い空間でしたが、そこにすっぽりもぐりこんで、ラジオを聴いて過ごしていました。当時よく聴いていたラジオの番組を調べてみたら、六歳頃のことのようです。そのうち、新聞紙を四つに折りたたんでミシンの天板の上からすだれのように垂らすと、さらに居心地が良いと感じることに気づきました。言ってみれば、この新聞紙が私の「住まい」に対するこだわりの原点になっているのかもしれません。

居心地の良い場所を自分の設えでさらに居心地の良い場所にして、そこで好きなことをする。そんな場所と時間をつくることを遊びながらもやっていました。

家のすぐ外には海岸の松林があります。松の木に登って、枝と枝に一枚の板を渡して座れるようにしてみたり、寄りかかれるようにしてみたり。まさに「床」をつくっていたのです。浜辺ですから、その辺に床の切れ端のような板材がいくらでもあります。それを拾って、松の木に登って、高い所に空中の床をつくると、海が見渡せてとても気持ちが良かったのです。

漁船が青い海の上を滑っていくポンポンポンという音。焼玉エンジンという昔のエンジンの音が潮風に乗って聞こえてくるのですが、それをB GMのように聞きながら乾燥芋を食べたり、冒険小説や漫画を読んだりして過ごすということを楽しんでいました。

時間と共に心地良く変化していくことの大切さ

居心地の良い場所と、そこでする行為というのは、「住まいとその暮らし」だと思います。住まいという良い入れ物があり、そこで行なわれる暮らしがセットになっている感じ。それが、松の木につくった「巣」のような、「小さな手づくりの場所」にもあったわけです。住まいという言葉に「巣」の音が入っていることにも、私は何か特別な意味があるように思います。そうした「住まいの心地」を何で感じるかというと、床なら足の裏の感触。肌で触れた感覚が意外と大切です。特に日本人は、足裏から何か特別な「心地」を感じ取っているように思うのです。

私はいつもEnkel(エンケル)とPatina(パティーナ)を大切にしています。エンケルはスウェーデン語で「普通でちょうどいい」という意味。パティーナはラテン語で、「経年変化する味わい」という意味です。「古色」という言葉でも表せますが、時間が経って、みすぼらしくすり減るのとは違う、徐々に魅力を増していく素材の味わいを大切にしたいのです。

私は、たぶん「触れる」という感覚を大切にしている人間で、触覚に訴える気持ち良さが居心地の良さ、気持ちの良いことに繫がるという感覚があるので、建築と家具づくりをやっています。

伊東豊雄さん*1もおっしゃっていますが、これからは五感の時代の中でも「触覚」、「触感」というものが大事になってくるでしょう。触感というのは、最も原始的な感覚だとも言われています。

私自身の中にも、そういった感覚を大事にしたいという思いがあります。触感もそうですし、経年変化で感じる美しさや温もりがある材料で建築も家具づくりもやりたいという気持ちが常にあるのです。木はもちろん、皮や鉄も時間が経てば傷みや錆が出ます。そういう素材の変化が好きなのです。だから、床をつくるときも、できればそういう経年変化で味わいを増す素材を使いたいと思っています。床は、家の中でも特に直接触れることの多い場所ですから、裸足で歩いたときに感触が心地よく、たくさんの人の足に踏まれることでますます風合いの深まる天然素材にこだわりたいと考えているのです。

映画と建築は似ている ― 素材と人が一体になる意味

私は大の映画好きなのですが、昔から黒澤明監督の映画づくりのこだわりに興味をもっていました。中でも美術監督を務めた村木与四郎さんの手掛けられたセットは目が覚めるような出来栄えです。彼は日本の映画美術の重鎮で、黒澤映画のほとんどの作品を手がけられています。

黒澤監督は完璧主義で、セットの細部にまで大変こだわることで知られていますが、その映画で登場する床板も、松の板を石の間に平に置いて下から炭で焼き、焼き板を つくるところから始まるそうです。

焼き板の柔らかいところをブラシでこすることで堅い目が浮き出て、浮造り(木材の年輪を引き立てて見せるために、柔らかな部分を磨いてへこませ、堅い木目の部分を浮き立つようにした仕上げ方)の強い床をつくりだしているのです。

そこにさらに泥絵の具を塗ってそれを拭き取り、ワックスで磨く。黒澤監督以下、みんながこの作業を行なうのです。当時すでに大スターだった三船敏郎さんも一緒になってやったといいます。

そうすることで床の風合いがすごく良くなるのです。『赤ひげ』もそうでしたし、『七人の侍』などもそうです。『七人の侍』では、野武士から村を守るために農家の方が侍を雇い、彼らは粟や稗を食べて、侍には白米を食べさせるというシーンがあります。その中で、お米が盗まれた後、残ったわずかなお米が床にパラパラと散らばり、農家の方が泣きながら米粒を拾いあげるというシーンがあります。悲しいほど貴重な米粒が木目のへこんだ部分で真っ白くポツポツと浮き上がる。素晴らしいシーンです。

それは黒澤監督や美術監督だけの力ではなく、床磨きをして一つのものをみんなでつくりあげる一体感から出来上がっていると思います。映画のセットへの愛情にもなっています。

黒澤映画ではリハーサルのときも、ずっと本番のメイクをして、本番の衣装を着せてやるんですね。一度、役者が役に入ったら、すぐにその役のための着物を着てもらい、垢がつくまでずっと着せておく。それは、さっきまで背広を着ていた人が、急に着物を着ても役になりきれないだろうという考え方からきています。

ずっとその着物を着ていると、その人特有の動作に着物が馴染んでいく。そうすることでその人と着物の間に一体感が生まれます。そうやって役やキャラクターをつくりあげていく。それが黒澤監督の映画のつくり方でした。

建築も同じだと思うのです。素材が、その人たちの暮らしと一体となって、それでいいものが芽生える。そのためには確かな素材でなければいけない。

そういう点でも映画と建築はつくられ方が似ている気がします。

建築というのは、建築家の頭の中にしか最終形がないんです。映画もそうです。役者には、なぜ自分の演技がダメと言われるのかわからない。最後までそれはわかりません。それで何テイクも撮り直す。けれど映画が最終的に完成して、編集されたものを観たときには、なぜそのセリフと演技でなければいけなかったかがわかるわけです。

建築家の頭の中にも「こういうものにしたい」というのがあります。それをめざさないと、自分の仕事が何をめざしているのかわからなくなります。

いろいろな職種や素材を束ねていくというところも同じですね。それぞれの素材がなぜそこに使われていて、それぞれの職人さんがどういう仕事ぶりで、どこを直さないといけないのかがわかっているのが大切なのです。

足るを知る住まいの原点と木の床

私は建築家として独立してから32年になりますが、その間、一貫して住宅の設計と家具デザインの仕事をライフワークとして取り組んできました。大きな建築の仕事をしたくないわけではないのですが、結局のところ住宅にこだわってきたことになります。何故かと言えば、私は「人の住まい」と「そこで営まれる暮らし」にいちばん興味があり、家だけでなく、そこで営まれる暮らしがセットになった住宅の仕事が好きだったんだと思います。

私は住まいの原点は「小屋」だと考えています。落語の『寿限無』には「食う寝るところに住むところ」というフレーズが出てきますが、それに限りなく近いシンプルなもの。あまりいろいろな要素が入りこまない「食べて、寝る場所」こそ住まいの原点であり、小屋はそれが色濃く残っているのではないかと思います。

建築家として私がつくりたいと思っているのは、住まいの原点である小屋の面影というか、気配を残している住宅です。決して、他人様に見せびらかすような立派な建築ではなく、それぞれの身の丈に合った「人の暮らし」を受け入れてくれる「普段着の住まい」、あるいは「普段使いの食器のような住まい」をつくりたいと考えてきました。なぜ、そこまでして小屋にこだわるのか。小屋には人間の暮らしと住まいの原型があり、余計な要素が入ってこないからです。

小屋はとてもシンプルです。住まいとしての純度がとても高いからです。小屋は、ほぼ床と壁と屋根だけで出来ていて、人が生きるためのものという実感があります。

人に見せることが目的のような住宅もありますが、私はそのような〝見せたい住宅〟には、興味がありません。それよりも、自分がつくりたいのは「足るを知る」ような住まいです。建築というものは、日々の暮らしに役立つ実用的な容器であるべきだと思います。ですから、これからも人の気持ちに寄り添う普段着の住まいづくりを心がけていきたいし、できればそこには小屋の面影が宿っていてほしいと思っています。

普段着のような心地良い住まいと暮らし。素足で歩くことを考えると床の「心地」というのはとても大切です。例えば、私もオークやクリ、バーチ(樺)やビーチ(ブナ)、サクラなど、いろいろな床材を使いますが、やっぱり裸足で歩くとその触り心地の違いがわかるのです。クリとバーチは特によくわかります。

「心地」とは、「はい、これです」と突然つくられるものではなく、時間の経過と共につくられていくものだと思うのです。

「住まいの心地」は足裏で感じ取るものといえるかもしれません。足裏で感じる心地良さが、風合いを増していく洗いざらしのジーンズのようなものであってほしいと思います。もちろん建築そのものもそうあってほしいと思うのです。

人の気持ちを和やかにする住宅、人の暮らしを豊かにする住宅、人の暮らしに役立つ住宅づくり。私はこれまでも、そしてこれからもそのような住宅づくりを続けていくつもりです。そういう意味で、木の床から考えるような住まいは、今後ますます切り離せない存在になるのではないかと考えているのです。

(*1) 伊東豊雄(いとう・とよお)…1941年生まれの建築家。東京大学工学部建築学科卒業。東京大学・東北大学・多摩美術大学・神戸芸術工科大学客員教授を歴任。伊東豊雄建築設計事務所代表。高松宮殿下記念世界文化賞、RIBAゴールドメダル、日本建築学会賞作品賞、グッドデザイン大賞、2013年度プリツカー賞など受賞歴多数。『「建築」で日本を変える』(集英社)、『伊東豊雄の建築』(TOTO出版)など、著書も多数